Capítulo

I

El primer recuerdo. ¿Y tú qué ves?

Una vez

escribí que, sin memoria, llegado a cierta edad no eres nadie. Y hoy diría que,

más adelante, sin recuerdos no eres nada. Nada es el lugar al que parece que yo me dirijo. O eso pienso

a veces, sobre todo cuando me envuelve esa confusión y desgobierno que en algunos momentos pueblan mi mente. O lo que

va quedando de ella.

Yo

lucho contra ello como puedo. Con las armas que tengo. Las armas de un escritor

son las letras y las palabras que se

forman con ellas. Yo me siento en mi despacho y las busco en mi

ordenador.

Sí,

hoy he abierto el ordenador como todas las mañanas. Sé que en el pasado he escrito muchas historias: historias de otros

personajes como yo, de muchos que ya no están, de algunos que hubieran podido

estar, y de otros que solo estuvieron de paso, en la realidad o en mi imaginación

No es que yo me acuerde mucho de ello. Lo sé porque veo en mi estantería todos

esos libros que he escrito, con mi nombre impreso en el lomo.

Aunque ahora ya no son importantes para mí.

Como digo, ya ni me acuerdo apenas de ellos. Ni por qué los escribí, ni tampoco

apenas lo que decían.

Pero

mantengo la inercia del escritor. Que es: escribir, escribir y escribir. Ahora me

gusta hacerlo sobre las historias que mejor recuerdo, que son las cosas de mi

niñez. Dicen que les pasa mucho a los viejos. Aunque yo no lo sea tanto. A lo

mejor es que tengo algo de viejo prematuro.

Así que escribo como yo recuerdo que araban

los hombres cuando yo era niño.

Labrador era la profesión a la que yo estaba predestinado. Por eso la conozco tan

bien. Escribo, por tanto, como hace un

labrador en la Dehesa, arando un surco al lado del otro, de arriba a abajo, de

abajo a arriba después, en su pedazo de tierra que es como mi hoja de papel.

Él araña la tierra, la hace profunda,

fértil. Yo dejo las huellas, tan hondas y duraderas como puedo, de mis letras

en el papel

Arar,

escribir, una y mil veces más. Formando como un texto vivo, línea a línea,

surco a surco, en el que el escritor se dejara su existencia pegada a esa tierra, a ese texto, que le hace sentir, vivir y que, un día no muy

lejano, cubrirá su cuerpo ya ausente.

Trato

de recordar mi primer surco, mi primer recuerdo. Es curiosa la memoria del hombre que es, desde

luego, selectiva, subjetiva y aun caprichosa. Creo que ese primer arañazo en la

tierra virgen de mi memoria no ha sido siempre el mismo. Inclusive, cuando era

joven, me era muy difícil adentrarme en el pasado y llegar al lugar recóndito

del primer recuerdo. Como si aquella juventud imperiosa me impidiera malgastar

ni una sola de mis energías en algo que

no fuera el inmediato presente y un poco del futuro más próximo.

¿Por qué será que, ahora, todo es tan

fácil? ¿Por qué será que, en estos momentos, próximo ya a la vejez veo los

colores de algo tan antiguo, con una viveza sin igual? Y no solo los veo, los siento, los percibo

como si estuviera otra vez allí.

- ¿Y tú que ves? – le pregunté a mi hermana Tere que, despierta, jugaba en

su cama al lado de la mía.

- Yo veo, yo veo… - se hacía la interesante, mientras

repasaba con el dedo el interior de la sábana que le cubría la cabeza.

Yo me impacientaba entonces, después de haber sacado la mía del embozo porque,

desgraciadamente, no veía yo nada con la cara tapada con él. Si acaso solo la luz que entraba por la

ventana y que atravesaba la tela blanca, llegando a mis ojos una claridad

mortecina que a mí no me desvelaba secreto alguno.

-Yo veo… A ver, déjame. Déjame un momento…A ver qué veo en el cine de

las sábanas blancas…Ah, sí ya lo tengo. Es maravilloso – decía mi hermana Tere

poniendo una voz fascinante y misteriosa.

Yo refunfuñaba entonces. Envidioso y frustrado al mismo tiempo, porque

yo no era capaz de ver nada en la sábana con la que nos tapábamos la cabeza

y que, según mi hermana, en realidad era

una pantalla de cine: el cine de las sábanas blancas.

-Venga, venga …¡dímelo! ¡dímeloooo! – le gritaba cada vez más ansioso de

conocer su respuesta.

Pero ella permanecía en silencio repasando

con el dedo por el interior del embozo, como si recorriera con él, bajo la

tela, un exótico paisaje.

Sí, ella no me decía nada para tenerme

intrigado todavía más. Jugaba conmigo. Con mi inocencia. Con mi ansiedad. Como

quizá luego yo jugaría con Pepín, que dormía ahora en su cuna en la habitación

de mis padres pero que, por el momento, no me ofrecía apenas oportunidades.

-Tere,….¡dímelo o grito!.... – me rebelaba yo -

¡Que grito… que me pongo a gritar como

un loco!

- Pues veo, veo…. – todavía me retenía un poco más mi hermana Tere –… Me

veo a mí. ¡A mí! Pero en otro sitio…

- ¿En otro sitio? – le preguntaba yo, extrañado. Como si no pudiera

haber otro que no fuera nuestro pueblo de donde ninguno de los dos había salido

nunca. – Cuenta, cuenta… - la apremiaba yo cada vez más ansioso.

Tere dibujaba con su dedo como un paisaje extraño bajo la tersa sábana.

- Hay

muchos coches. Y tranvías…Y la gente lleva paraguas y lee el periódico. Se llama Madrid, Madrid… - terminó con un

deje soñador.

Y dejó que su voz se apagara con un eco misterioso, un eco acolchado,

bajo el blanco tejido.

- Sigue, sigue… ¡Pero no te calles ahora!

Sin embargo ella continuó dibujando con su

dedo por el interior de aquella pantalla del cine de las sábanas blancas y

riéndose por lo bajo. Para interesarme. Y desquiciarme, sin duda.

Yo no

sabía qué hacer. Con lo bien que se lo estaba pasando ella y yo, mientras tanto,

sintiéndome frustrado y aburrido. Intenté taparme la cara con el embozo, para

ver si yo también veía algo. Pero allí dentro no había nada. Aire caliente y

aquella luz mortecina que entraba a su través. Nada más.

Y mira

que trataba yo de imaginarme ese sitio de Madrid. Cerré un momento los ojos y

me imaginé los coches, y los paraguas bajo la lluvia. Y a la gente sentada en

unas mesitas, tras los cristales, tomando café y leyendo el periódico.

Entonces yo también lo vi. Y descubrí su

trampa.

Me destapé y pasé al ataque.

- Mentirosa, mentirosa… que eres una mentirosa. Yo también sé lo que es. ¡Mentirosa!

- A ver, listo, ¿es que tú has estado alguna vez en Madrid? - y sacó su

cabeza bajando la sábana que la cubría.

- Eso está en algunas hojas del calendario de mamá en la cocina.

¡Mentirosa! Tú no estás en Madrid, sino aquí conmigo en el pueblo…

Pero ella, como mayor que era, le dio rápidamente la vuelta a la

situación.

- Pues claro que estoy aquí contigo, mocoso.

¿Dónde iba a estar si no?. Pero… - y volvió a mirarme con aquella expresión

fascinante y enigmática antes de taparse de nuevo con la

sábana – lo importante es dónde estarás luego, cuando seas mayor. En el futuro.

Y Tere seguía dibujando y marcando formas

misteriosas bajo la tela.

- Y yo estoy allí. Vestida como una señorita. Llevo guantes y sombrero.

Y zapatos de tacón … Madrid, Madrid… - volvió a susurrar con un deje soñador.

Yo me quedé varado un instante ante aquella palabra mágica que yo no

sabía entonces muy bien lo que significaba, mejor dicho lo que había debajo de

ella, y que mi hermana había utilizado, a mí me parecía que por primera vez de

aquella manera tan especial, conmigo.

Sí, me quedé tocado un momento. Y mi hermana

lo notó. Así que ahondó en la herida.

- Pero a ti no te veo….no te veo, no te veo por ningún sitio – dijo

mientras recorría de punta a punta la pantalla de la sábana.

- Pues

sí que estoy – reaccioné yo casi como un acto de supervivencia.

- … Ah,

sí, sí…ahora te veo. Aquí estás. Tú seguirás en el pueblo, ja, ja, ja…

Entonces yo, de repente, me sentí fatal y me

puse a llorar. Es como si hubiera

perdido la guerra con ella de forma total y definitiva de repente. Y ya fuera solo como una cosa ínfima y sin

importancia ninguna, que no merecía estar en la pantalla del cine de las

sábanas blancas.

Luego, mi hermana, que debía haber oído

mis gimoteos, continuó dando a su voz un tono alegre y cariñoso.

- Germán, Germán… ¡que sí que estás! ¡Es que te habías ido a comprar un

helado!... ¡Y papá y mamá! ¡Y los abuelos! ¡Estamos todos! En Madrid, ¡Madrid…!

Continuó dibujando, aunque ahora aceleradamente, para dar cabida a toda

la familia en su pantalla. Y luego descubrió de nuevo, bajando la sábana, su

cara un poco juguetona, aunque también algo culpable y preocupada.

-Germán, Germán…. ¡chico, no llores! ¡que los chicos no lloran, hombre!

Yo la

miré y entonces se me pasó de repente la tristeza, pensando que iba a sacar

algo a cambio.

- No lloro si me dejas meterme en tu cama.

Pero no coló.

- Eso ni lo sueñes.

Aunque Tere, eso sí, dejó de jugar al juego

del cine de las sábanas blancas y reparó en la ventana.

- Germán, ¿has visto los

chorlitos?

Mi hermana, que tenía cuatro años más que yo, me llevaba de un sitio a

otro, de una conversación a otra, a

placer. Y, además, ella sabía muy bien que me gustaba mucho mirarlos.

A veces, los domingos, que nos

levantábamos tarde, yo me despertaba en la cama mirando la ventana, que daba a

un zaguán, donde vertían las canaleras de mi casa y de la del vecino, al que

llamaban “el tío Castañas”, aunque no en su presencia, porque no le gustaba

nada y lo hacía notar, sobre todo si se

le escapaba a algún pequeñajo como nosotros.

Y entonces, decía yo, abría los ojos y recibía algún rayo de sol que

atravesaba por entre los chorlitos que pendían de las canaleras, que me

parecían entonces como estalactitas mágicas hechas de luz y diamantes. Y, luego, los cerraba de nuevo, pero no para

dormirme, sino para trasladarme a aquel mundo maravilloso lleno de brillos y de

incandescencias. Todo él envuelto en el vaho y en la escarcha que se agarraba,

como una segunda piel, al cristal de mi ventana.

Sí, ese fue mi primer recuerdo, sin duda. A

mí me hubiera gustado que hubiera sido

uno con mi madre. Entonces yo estaba loco por mi madre, la quería más que a

nada ni a nadie en el mundo. Y por ella, hubiera dado yo, gustoso, mi vida.

Mi hermana Tere y yo miramos un rato los

chorlitos. Yo hubiera podido contarle mil cosas de ellos, de todo lo que

representaban para mí. Y de la alegría y la magia que producían en mi interior

cuando los miraba, atravesados por el sol. Pero fuera porque yo era todavía muy

pequeño o porque tenía, y he tenido

siempre, una fluidez verbal mucho menor que ella, el caso es que no podía

articular palabra. Ni, por supuesto,

jugar como ella lo había hecho conmigo con su “cine de las sábanas

blancas”.

Tal vez por eso, mucho más adelante, me

hice yo escritor. Para dar rienda suelta a todo aquel mundo interior que se me

pegaba en mis cristales internos, como la escarcha lo hacía en la ventana.

Uno día

de aquellos me dijo Tere, desde su cama.

- Germán, Germán… despierta. Se oye gente abajo, en la cocina.

Entonces

yo me desperté y agucé el oído.

Efectivamente se oían conversaciones en el piso de abajo, de varios

hombres y mujeres. Aunque yo no lograba reconocer ninguna de las voces.

Tere, que siempre iba por delante de mí, me lo

confirmó.

- No

deben ser de aquí. ¿De dónde serán? – y me miró con sus ojos juguetones y

pícaros.

Yo me encogí de hombros. La verdad es que estaba medio dormido todavía.

- A lo mejor son de Madrid. ¡Madrid…!

– añadió mi hermana.

Se veía que a mi hermana Tere en aquellos días lo único que le

interesaba era lo que tenía que ver con Madrid.

- ¡Vamos a vestirnos! - gritó con una alegría contagiosa pero, como

yo no mostrara mucho entusiasmo, añadió con toda la capacidad de seducción que

tenía - ¡A lo mejor nos han traído algún regalo, algún coche para ti, de esos de carreras…!

Mi hermana Tere sabía convencerme

muy bien y llevarme por donde ella quería.

Pero cuando nos levantamos para vestirnos, yo observé que ella ya tenía

su ropa puesta. Ella se percató de que yo me había dado cuenta. Y se explicó

con la naturalidad que la caracterizaba.

- Me desperté y me levanté. Pero una vez vestida me entró

otra vez el sueño y me volví a meter en la cama.

A mí me pareció de lo más normal. Me pasaba a

mí también muchas veces.

Me vestí rápidamente y bajamos la escalera sin

hablar. Y sin hacer ningún ruido.

De repente, sonó una música extraña. Como si hubiera una orquesta allí

abajo.

Yo me quedé sorprendido. Iba a decir algo pero mi hermana me cortó

poniendo el índice en sus labios.

-¡Schhhhh!

Y, como por arte de magia, la

música cesó y volvieron las conversaciones.

Estaban hablando de Navidad, eso estaba claro. De turrones y de la

lotería. Y la música me había parecido la de un villancico. Pero hasta tenía

dudas de que alguna vez hubiera sonado y no fuera sino una alucinación mía, producto

de que no llegaba a estar todavía totalmente despierto.

Por fin llegamos abajo. Mi madre estaba

en la cocina preparando el desayuno. Se veía en el fuego la gran cazuela de

leche y la nata que la coronaba,

formando una gruesa capa de espuma. Pero allí no había nadie más.

Mamá me sonrió y yo corrí a darle un beso. Pero Tere me había agarrado

del jersey diciéndome.

-

¡Aquí no hay nadie! ¡Vamos al comedor!

Mi madre la apoyó.

-

Luego, Germán, luego…- y me mandó un beso ella poniendo sus dedos en su boca y,

después, lanzándolo al aire.

Salimos de la cocina y llegamos al comedor

que era la habitación contigua. Allí debía estar toda aquella gente. Se oían

muy nítidas las conversaciones. Aunque yo no sabía muy bien de lo que hablaban.

No era, desde luego, ningún tema habitual del pueblo. Y hablaban sin

interrumpirse, guardando cada uno su orden.

Tere me miró. Tenía un brillo especial en sus ojos. Y luego empujó la

puerta.

Yo, no sé por qué, me puse detrás de ella. Me

daba un poco de miedo encontrarme con toda aquella gente a la que no conocía.

Pero, cuando entramos, Tere se hizo a un lado

y me quedé, como desnudo, frente a todos aquellos desconocidos.

Pero,

cual sería mi sorpresa, al ver que allí no había nadie. Bueno, solo mi padre,

que estaba sentado a la mesa tomándose una copa de anís con unas galletas

rellenas de vainilla.

Miré por todos los lados atónito. Hasta que mi

padre abrió sus brazos y me acogió y me sentó en sus rodillas.

-

Mira, Germán, todo sale de ahí – me dijo,

señalando un mueble colgado de una repisa.

Yo miré hacia allí. El mueble era como una

especie de caja con unas patas de apoyo y dos mandos redondas, a modo de

ruedas, a cada uno de sus lados.

Yo me quedé todavía más pasmado que antes.

Hasta que Tere me aclaró.

- Es

gente de Madrid – dijo con su voz cantarina, dejándome todavía más confuso si

cabía.

- Que

está ahí dentro – continuó -. Hablándonos a nosotros.

Yo no entendía nada.

- ¿Y dónde están sus piernas? – susurré al fin

ante aquel embrollo.

Era lo

que estaba buscando Tere desde que me había despertado aquella mañana. Así que

empezó a reírse mirando a mi padre, que también sonreía.

Yo no

sabía lo que pasaba. Pero estaba claro que se estaban riendo de mí. Y además

estaba asustado. Así que me entristecí de repente y empecé a llorar quedamente,

a pesar de que en aquella caja ya sonaba una canción que, con el tiempo, me

llegaría a gustar mucho y que empezaba así: “Yo soy aquel negrito del África

tropical que, cultivando, cantaba la canción del Cola Cao…”

Mi padre me abrazó entonces.

-Germán, Germán, es un invento, yo te lo

explico ahora…Te gustará, no llores. Es una radio…

Pero

Tere no pudo evitarlo.

-

Llorica, llorica…

Hasta

que mi padre la miró como él sabía hacerlo. Y ella se calló ipso facto.

Hoy pienso que, a pesar de que la radio y yo no tuvimos un buen comienzo juntos,

sería una compañía maravillosa en todos

los años siguientes. Me gustaban y me trasladaban a no se sabía qué lejanos,

pero a la vez entrañables mundos, aquellos personajes de “Matilde, Perico y

Periquín” con aquellas voces que hoy sería capaz de reconocer entre un millón: las

de Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso y Matilde Vilariño.

Y también recuerdo de forma entrañable aquellas

canciones que sabían despertar en mi corazón de niño los sentimientos que

entonces llenaban mi pecho, sin dejar vacío rincón alguno y que se sostenían en

las dos firmes columnas que eran mis progenitores: “Di papá” y, sobre todo, “Madrecita del alma querida”, que continuaba

luego con aquel verso tan bonito: “en mi

pecho yo llevo una flor…”.

Nunca habrá nada tan importante como los

padres en los primeros años de nuestra vida. Eran ellos como verdaderos dioses

a nuestros ojos, protectores y poderosos, a quienes recurríamos entonces para

que nos solucionaran todos nuestros problemas. Y nosotros, a cambio, les dábamos un amor tan

incondicional como indiscutible. Un amor

que, hoy lo sabemos, no admitía parangón con ningún otro y que vivía entonces,

en aquellos años, su momento de máximo esplendor.

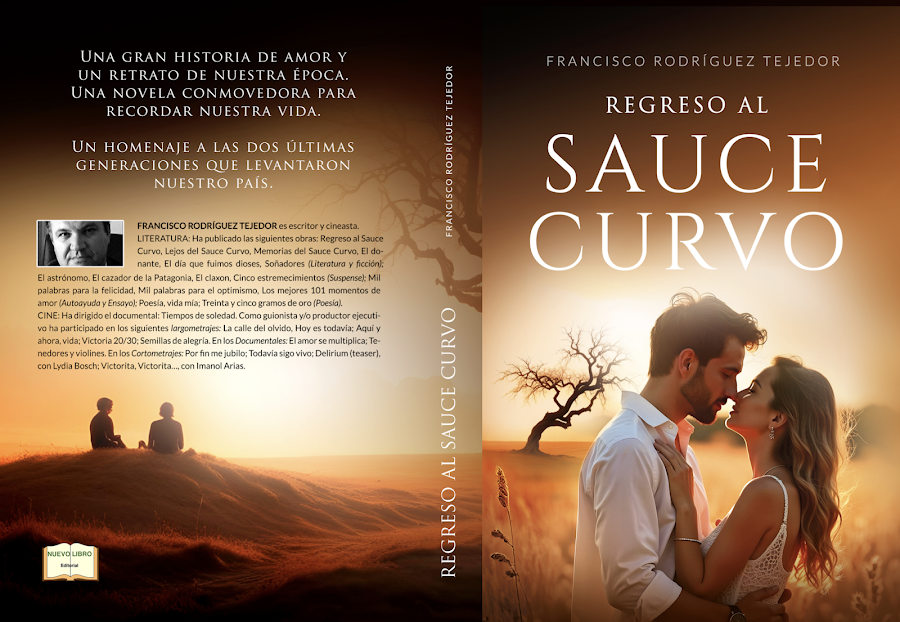

DISPONIBLE TAMBIÉN EN PAPEL EN: AMAZON, LIBRERÍA LUA (GUADALAJARA), RED DE LIBRERÍAS IBERLIBRO.