Estoy contento. Ya he superado con creces la mitad de mi novela. Ahora sé, sin duda, que habrá libro. Lo terminaré a mi regreso de nuestro viaje por Estados Unidos.

Ahí va lo último que he escrito, en primicia y sin corregir, esta misma mañana, tras venir de la peluquería, uno tiene que prepararse par las fotos de su segunda boda, ¡manda rosas a Sandra!, que decía una vieja canción de cuando éramos jóvenes de verdad.

Sumerjámonos en la vida de Clara y Germán:

–––––––––––––––––––––––––

Sí, el progreso nos empujaba, y empujaba, hacía no sabíamos qué sueños de grandeza. Mejores trabajos, sin duda, más visibilidad tuya y del mundo que veías desde lo alto, y, sobre todo, más pasta. Porque con la pasta se podía comprar el progreso de verdad.

Mi viejo amigo de El Sauce, Agus, me decía:

–Germán, hombre, el dinero no es Dios. Pero, para mí, es como mínimo la Virgen.

Sí, cada uno de nosotros tratábamos de progresar todo lo que podíamos. Para nosotros y, sobre todo, para nuestros hijos. Estábamos en la flor de la vida, próximos ya a los cuarenta, y desplegábamos cada uno sus propias capacidades al máximo para ascender en aquella escala social que nos medía a todos con sus símbolos de distinción que otorgaba a cada uno: colegios privados, medicina privada, coches de prestigio, casas en buenos barrios, viajes al extranjero, y, cómo no, saberte más alto en dicha escala que tus antiguos pares.

Eso daba un sentido adicional a tu vida, un plus que reconocía tu esfuerzo y tu mayor valía. Una sensación profunda de satisfacción, de placer, quizás también de poder, cuando te sabías trepando a lo alto de la pirámide y pensabas en las miradas que te dirigirían los de abajo.

Quizás el mundo siempre había funcionado así. Leoncio, aquel echado para adelante, aquel mozo atrevido, pero sincero, de El Sauce, nos lo explicaba a nuestra pandilla, cuando nosotros éramos unos adolescentes y tratábamos de saber el funcionamiento de la vida.

–Chicos, a mí me gusta salir con chicas guapas. ¿Sabéis por qué? –nosotros guardábamos silencio, esperando la sabia respuesta de su mayor experiencia–. Porque son más hermosas, más bellas, claro. Pero, sobre todo, para darles en los morros a los demás.

Sí, el progreso, o a lo mejor era el capitalismo, nos picaba a unos con otros, y eso nos motivaba para correr y correr hacia adelante. Igual que nuestro país, que avanzaba por mar abierto, empujado por aquellas olas de bonanza económica, que algunos decían, se convertirían más pronto que tarde en burbujas: burbuja inmobiliaria, burbuja financiera, etc. Pero, nadie era consciente de ello, en aquellos momentos de efervescencia económica a tope, que nos tocó vivir.

Y nuestros padres, los viejos emigrantes de El Sauce, y de otros pueblos de España, que habían salido de sus pueblos hacía treinta años, buscando progresar también en la gran ciudad, lo habían hecho a base de trabajar en dos o tres sitios, gastar menos que un ciego en novelas e invertir sus ahorros en comprarse una casa para vivir y, en algunos casos en otra, u otras, adicionales para alquilar, que se habían revalorizado por las nubes.

Ahora, a los viejos guerreros que habían hecho la transición y habían modernizado el país a base de esfuerzo y a pleno pulmón, a nuestros padres, les había llegado la edad de la jubilación. ¿Y dónde podían ellos demostrar lo que habían progresado? Pues en los pueblos de donde salieron, claro.

–Me voy a hacer una casa en mi pueblo para pasar mis últimos días que va a temblar el misterio –decía el tío Emeterio, que había trabajado en Madrid como un mulo y había vivido toda su vida en un sexto sin ascensor.

Y se hacía un chalet impresionante. Con seis habitaciones, cuatro cuartos de baño y una parcela para plantar un huerto lleno de tomates, pepinos, patatas, judías y lechugas para alimentar a un regimiento.

–¿Y para qué hace usted una casa tan grande, tío Emeterio? ¿Solo para la Josefina y para usted? –le preguntaba alguno.

Y el tío Emeterio sonreía, mirando a su casa, lleno de orgullo.

–Aquí cabemos toda mi familia, mis tres hijos, sus mujeres y sus niños, ¿no te digo?

Y, aunque no lo decía, también lo pensaba. Lo que comentaba Leoncio de las chicas guapas, quiero decir:

–Y para daros a todos en los morros, sobre todo a los que no habéis salido aquí, panda de cobardicas y paletos.

A los pocos años, el tío Emeterio y su mujer, la Josefina, se amargarían en aquel casoplón, siempre vacío. Sus hijos, como mucho hacían la visita del doctor. Un viaje en el día, para comer con sus padres, que vieran a sus nietos y estos supieran cómo era una planta de tomates. Y poco más. A sus nueras no les gustaba ir por allí ni por asomo, y menos quedarse a dormir en la casona. Y los niños, claro, no conocían a nadie en el pueblo. Ni ganas que tenían, se habían hecho más urbanitas que La Cibeles.

Así que el tío Emeterio, que recogía medio camión de hortalizas de su huerto, las regalaba por doquier, alguna vez se le escapó que sus nueras no las querían, las lechugas les llenaban la casa de mosquitos, que estaban pegados a sus hojas, según decían.

Y en este plan.

Un día, el tío Emeterio escuchó el sabio consejo de un primo suyo, el tío Domingo:

–Ay, Emeterio, con lo listo que pareces, ¿no se te ha ocurrido pensar que el casado, casa quiere? ‚Cómo van a venir tus hijos, sus mujeres y sus niños a dormir con vosotros, ahí, juntitos en una sola casa?

Y el tío Emeterio, acabó por hacerse un casita pequeña para él y su Josefina en una finca de al lado, que el tío Juanazo, su anterior dueño, con el que se llevaba tirando a mal, le cobró a precio de oro, porque sabía que la necesitaba. Encima, tuvo mil y un problemas con los otros linderos, porque las lindes, precisamente, no estaban muy claras y, además, había abierto una ventana sin guardar la suficiente distancia con otra finca que, para no cerrarla, hubo de pagarle medio riñón a su dueño, el tío Mayórico, que tenía una fama de ser más listo que el hambre, y, con menos escrúpulos, que Caín.

El tío Emeterio y su Josefina se fueron a vivir a su casita, esperando que sus hijos, ocuparan la grande, ahora que ya no estaban ellos. Pero, ni por esas. Emeterio y Paulina, cada vez más mayores, empleaban el día entero en cuidar la casona y su finca, para que estuvieran siempre listas, y se les veía mirar continuamente por la carretera a ver si aparecía alguno de sus vástagos.

Sí, las trampas del progreso también habían engañado a muchos de aquella generación de nuestros padres que lo habían dado todo por sus hijos y por su país. Yo ya hace algún tiempo que no voy por El Sauce Curvo, Clara y el doctor Parrondo, dado mi estado actual, no me recomiendan que me aleje de Madrid por si empeoro, ¡toma nísperos!

Pero, la última vez que fui, me contaron que la pobre Josefina ya había muerto, y al tío Emeterio querían llevárselo a una residencia de Madrid, menos mal, que su primo, el tío Domingo, que siempre se consideró culpable de los últimos desaguisados de Emeterio por los consejos que le había dado –aquello de dejar libre la casona y hacerse una casita adicional–, convenció a sus hijos de que lo dejaran en la residencia de Cifuentes, donde podría respirar el mismo aire de su niñez y hablar de sus recuerdos junto con otros ancianos de El Sauce y de los alrededores.

–Yo os prometo que, si lo dejáis en la residencia de Cifuentes, iré a visitarlo de vez en cuando y os informaré de cualquier cosa relevante –les dijo el tío Domingo.

Dicen que los hijos, en cuanto oyeron esto, hablaron con una cadena de casas rurales y se apresuraron a vender la casona, la casita y su parcela, llenándose cumplidamente los bolsillos. Probablemente, ni repararon en que al tío Emeterio algún día le pudiera apetecer que lo llevaran a El Sauce a ver el fruto de todos sus ahorros. Cuentan que, al poco, el tío Emeterio se murió, sospechando que alguien se había ido de la lengua y había llegado a sus oídos el triste final de la obra de su vida.

Sí, desde que el mundo es mundo, –veo con claridad hoy, que tengo la mente despejada– todos luchamos por nuestro progreso, por alcanzarlo y disfrutarlo, o para que lo disfruten nuestros hijos, o, tal vez, también, para darles a los demás en los morros, como decía el mozo Leoncio, que era tan sabio como Sócrates, aunque no supiera ni quién era éste.

Hoy siento un cariño enorme por el tío Emeterio, porque tuvo una ilusión y vivió para ella. Tal vez, porque yo vivo para la ilusión de mis libros, me esfuerzo en sacar de mi mente todo lo que he vivió y aprendido. Desde luego, para mantener viva mi cabeza, pero, también, para que los más jóvenes conozcan algo más a sus padres y a sus abuelos, y al país que les tocó vivir, y que ellos han heredado. ¡Ojalá todo esto sirva de algo!

Y hoy, que me encuentro optimista, no como otros días, pienso que sí, que de algo servirá. Entonces, contento, cierro el ordenador y voy a buscar a mi Clara.

Y nos damos los dos un paseo por la ciudad. Es casi de noche. El calor del verano baja a estas horas de este día de mediados de julio. Madrid revive con la oscuridad, las terrazas están llenas de gente, que habla, ríe, se cuenta sus penas y sus alegrías. Yo lo miro todo, lo disfruto todo, sé que mañana lo habré olvidado, pero qué más da. La vida es olvidar y levantarse cada mañana como si ese día se inventara el sol.

La noche cae dulcemente sobre Madrid. Hace una brisa ligera que se agradece como cuando te rascan con el peine en la peluquería. Clara se agarra de mi brazo y yo me siento, entonces, como el hombre más afortunado del mundo.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

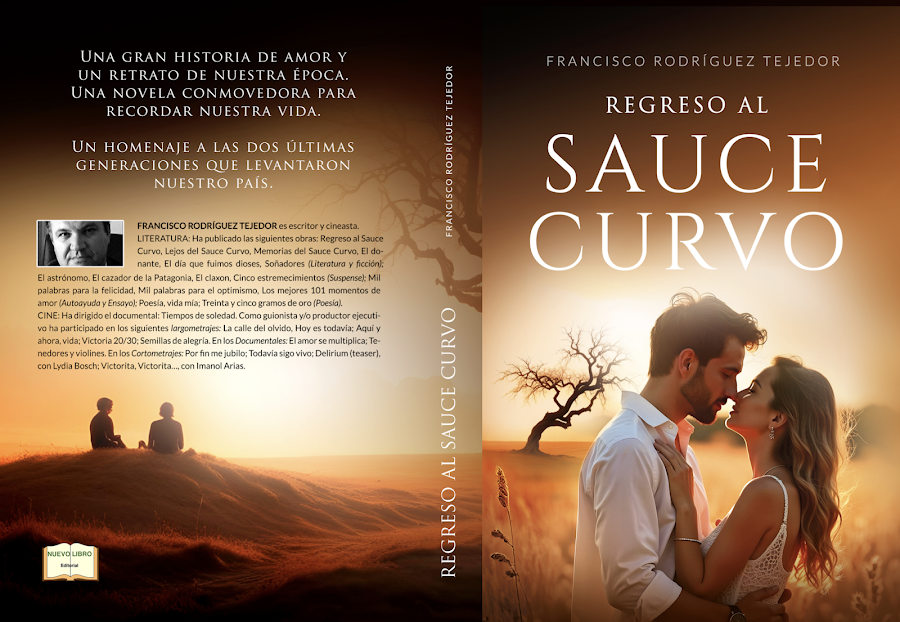

FOTO: En nuestra casa de El Sauce, este invierno, mi hijo Guillermo que se marcha próximamente a estudiar a Londres y yo, para que recuerde el clima que se va a encontrar allí, ¡en verano! Buenos momentos, que repetiremos en la capital de la pérfida Albión, sin duda.