Voy con retraso. Había planificado empezar el día uno. Y ya estamos a cinco. El documental está prácticamente terminado, aparte de algunos recortes para corregir el exceso de metraje, estamos en algo más de una hora y queremos dejarlo en cincuenta minutos. Pero me ha ocupado algo más de la cuenta.

Y, luego, la pereza de empezar. A veces me digo que soy muy exigente conmigo mismo. Qué necesidad tengo yo de estresarme con los plazos que yo mismo, sin que nadie me lo pida, me pongo. Sé que el mundo funcionaría igual sin mis escritos y mi familia estaría más contenta conmigo, pero algo dentro de mí me empuja a escribir y a escribir.

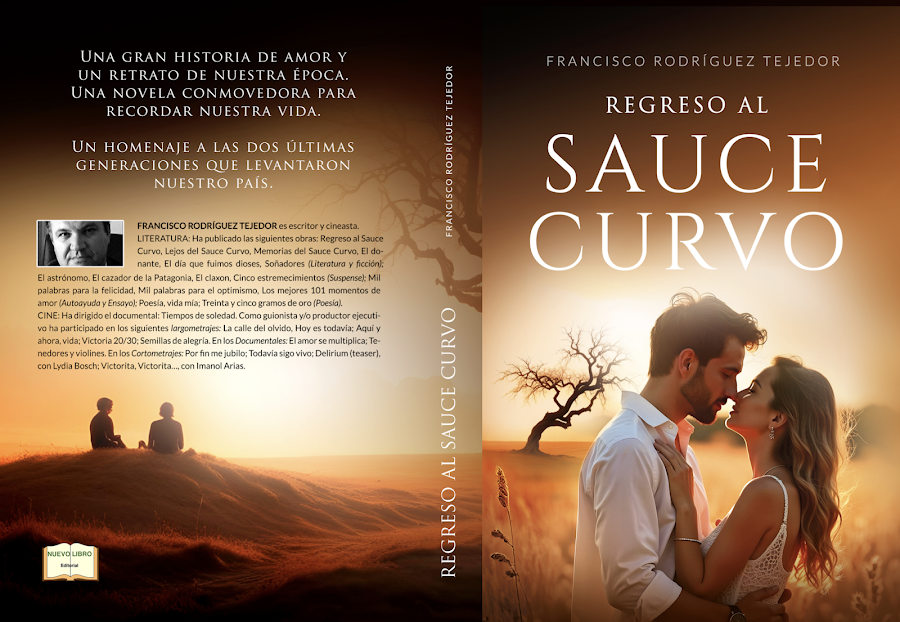

Pero, cada vez más, siento la pereza que me empuja a una vida más tranquila. Debe ser la edad y sus mensajes. Pero, me digo, no aquí y ahora, no esta vez. Y, en un arranque, antes de que se me nuble la cabeza con cosas placenteras como la vagancia, arremeto con mi nueva novela: Regreso al Sauce Curvo. Hoy me informa Amazon que su predecesora, Lejos del Sauce Curvo es el libro más regalado en su género. Seguro que la regalan a sus padres, o a sus hijos, vete tú a saber. Los escritores no tenemos ni p. idea de quién nos lee. Y mucho menos por qué.

A mí me da igual. Escribo para mí. Una vez que arranco siento el placer, la energía, de otras veces. La fuerza de mi destino. Ya nada ni nadie me parará. ¡Suerte y salud para llevarla a buen termino! Ahí van las primeras líneas, todavía calientes, todavía sin corregir, todo primicia.

FRANCISCO RODRÍGUEZ TEJEDOR

REGRESO AL SAUCE CURVO

NUEVO LIBRO EDITORIAL

1.- HUBO UN INCENDIO

Oigo una voz que rasga mis sueños. Siento unas manos que sacuden mi cuerpo.

–¡Germán! ¡Germán! ¡Despierta, estamos ardiendo!

Abro los ojos. Hay un gran resplandor que ilumina la terraza de nuestra habitación. Que rompe la paz de la noche.

Clara, en camisón, tiene el rostro desfigurado. Enrojecido. Presa del pavor que se ha instalado en sus ojos.

Estoy aturdido. No sé qué decir. Siempre me ha costado despertarme. Por un momento pienso que todo es un sueño. Cierro los ojos y me dispongo a tumbarme de nuevo.

–¡Germán, por Dios! ¡Tenemos que salir de aquí! –tira de mí fuera de la cama. Clara tiene una fuerza desmedida, eso me hace reaccionar por fin.

Me incorporo. La puerta cerrada de nuestra habitación irradia bajo la misma una claridad amarilla heridora y agresiva. Temblorosa, también. El humo entra en nuestro dormitorio por las rendijas de la puerta.

Estoy pasmado. No sé qué hacer. Clara tira más fuerte de mí. Hasta que me pongo en pie.

Nuestro dormitorio da a una terraza grande a través de unas correderas de cristal. La terraza se ilumina cada vez más. Clara descorre una de las puertas y tira de mí hacia fuera.

Yo no quiero salir. Me dan miedo las llamas que intuyo cerca de nuestra terraza. Estoy aterrorizado. Miro a la puerta de nuestro dormitorio y ya está siendo pasto de las llamas.

No me queda otra. Tengo que salir. Clara me abraza. Salimos los dos así abrazados e indefensos.

La terraza es espaciosa. Unos quince metros cuadrados. Menos mal que apenas tenemos muebles en ella, una mesa redonda de cristal y dos sillas metálicas. Las llamas que salen por la ventana de la habitación de al lado no han podido prender nada en ella.

Nos acurrucamos en el rincón opuesto a las llamas. La habitación de al lado es como un dragón escupiendo fuego. Lo que pasa es que no nos ha visto. Y no gira su cabeza para abrasarnos.

Clara se tranquiliza. Lo noto porque afloja su abrazo y luego me acaricia suave la espalda.

–¡Germán! No tengas miedo. ¡Aquí estamos a salvo! ¡Pronto nos sacarán de aquí!

Yo no la contesto, me quedo absorto mirando las llamas. Siempre me ha atraído el fuego. Mientras Clara me acaricia con cariño, yo miro la lumbre de la cocina de El Sauce, cuando era niño. Nos sentábamos en corro junto a ella. Extendíamos las manos hacia esta para calentarnos y luego yo llevaba las mías hacia Morito y le acariciaba la espalda, tal vez como hace ahora Clara conmigo, mientras se oían unos truenos aterradores, como si se acabara el mundo, pero Morito no se inmutaba y ronroneaba cariñoso ante mis mimos.

Entonces, mi abuela Guillermina, dicen que los viejos sienten más el frío, se levantaba, daba la vuelta a su silla y se sentaba de espaldas al fuego de la lumbre.

–Estas lumbres solo calientan por delante. Germán, ¿quieres que te cuente un cuento de los de antes?

Yo, no sé por qué, me quedo mirando a nuestra mesa de la terraza y a sus dos sillas solitarias. Las llamas de la habitación de al lado salen por la ventana, lenguas de dragón, como creo que ya he dicho, pero no nos alcanzan, solo el respaldo de una de las sillas empieza a enrojecer. En esta mesita, Clara y yo nos sentábamos muchas noches de buen tiempo y, junto a dos tazas de leche humeantes, hablábamos y hablábamos bajo las estrellas, yo no me acuerdo de qué, a veces me falla la memoria, más de lo que me suele fallar normalmente, digo, y no me acuerdo de nada, pero, luego, nos íbamos a la cama y yo dormía mejor que nunca. De eso sí que me acuerdo.

De repente, suena una sirena. Y otra. Varias, casi seguidas. Delante va un coche de la policía, detrás, los bomberos con su camión que, desde aquí arriba, parece más pequeño. No tanto como con los que jugábamos Jesulín y yo de niños, en las calles de de El Sauce, aquellos vehículos de plástico amarillo y ruedas negras, pero casi.

Clara se tranquiliza todavía más. Y se alegra. Me suelta y corre hacia la barandilla. Comienza a girar los brazos, haciendo aspas, como los molinos de Don Quijote, no sé por qué me acuerdo ahora de Don Quijote y de lo que decía mi abuela Guillermina de él: “Ese estaba como una chota”.

–¡Aquí, aquí! –grita Clara, mientras los coches aparcan y sale un montón de gente de ellos y entran en nuestra urba a la carrera.

Clara se vuelve y me mira, llena de alegría.

Pero yo me he quedado triste pensando en don Quijote. A mí, de niño, también me parecía que estaba como un cencerro, pero, ahora, no sé por qué, le tengo un cariño enorme. Y una empatía sin igual. Me duele que la gente se riera de él. Que nadie supiera meterse en su mundo, en su cabeza.

De repente, no es don Quijote, soy yo mismo el que me veo allí, en pijama, sin saber lo que pasa. Y me tengo una gran pena a mí mismo. Tanta que me pongo a llorar desconsoladamente.

Clara me abraza como solo ella sabe hacerlo.

–Germán, ya pasó, mi amor! ¡Ya pasó, tranquilo, yo estoy aquí!